Warum manche „Antifaschisten“ plötzlich illiberale Maßnahmen verteidigen – ein psychologischer Blick

In den letzten Jahren ist ein gesellschaftliches Phänomen entstanden, das auf den ersten Blick paradox wirkt – auf den zweiten aber tief in der menschlichen Psyche verwurzelt ist: Menschen, die sich selbst als antifaschistisch verstehen, verteidigen zunehmend autoritäre Maßnahmen und illiberale Gerichtsentscheidungen. Noch bemerkenswerter: Sie tun dies insbesondere dann, wenn die Kritik an solchen Maßnahmen von Menschen kommt, die der „Querdenker“-Bewegung zugerechnet werden.

Der Ausgangspunkt: Die Dämonisierung der Querdenker

Als die Corona-Maßnahmen eingeführt wurden, formierte sich Widerstand – zunächst mit dem Ziel, Grundrechte auch in Krisenzeiten zu verteidigen. Diese Bewegung wurde medial und politisch schnell in eine bestimmte Ecke gestellt: rechts, antisemitisch, demokratiefeindlich. Dabei spielte es keine Rolle, dass viele in der Bewegung gerade gegen autoritäre Tendenzen auf die Straße gingen.

Diese Stigmatisierung war so erfolgreich, dass sich über Zeit ein gesellschaftlicher Abwehrreflex bildete: Wer als Querdenker galt oder mit solchen sympathisierte, galt automatisch als suspekt. Inhalte wurden zweitrangig – entscheidend war, wer etwas sagte, nicht was gesagt wurde.

Die Gegenwart: Wenn plötzlich die Querdenker recht hatten

Nun kommt hinzu, dass sich viele der damaligen Kritiken im Nachhinein als berechtigt herausstellen: Lockdown-Schäden, Impfnebenwirkungen, juristische Fehlentscheidungen, Einschränkungen von Meinungsfreiheit – all das ist mittlerweile öffentlich diskutierbar. Doch statt ein Stück weit zu sagen: „Vielleicht hatten diese Leute bei manchen Dingen recht“, geschieht das Gegenteil:

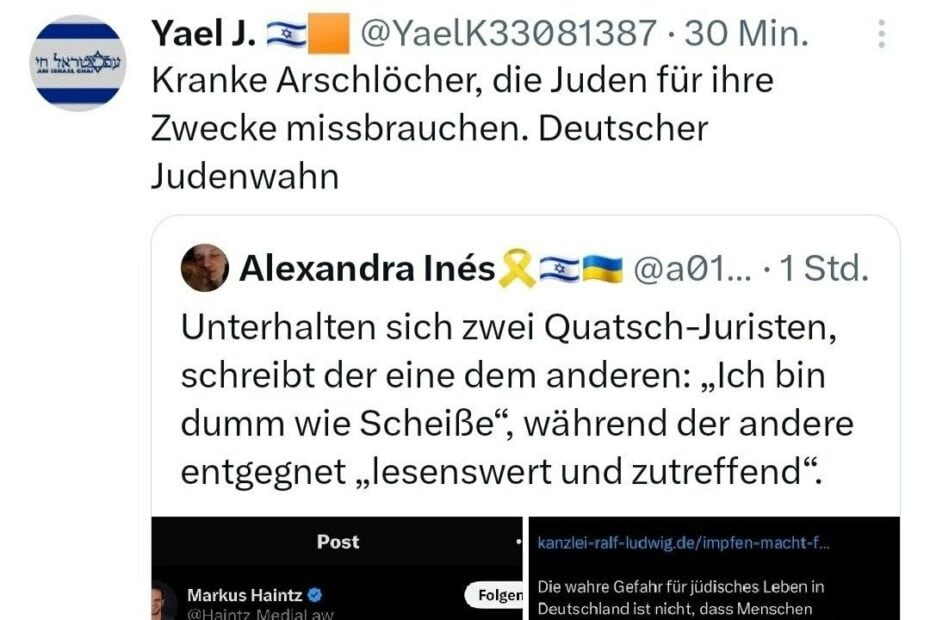

Viele, die sich selbst als antifaschistisch verstehen, reagieren auf aktuelle Kritik aus diesem Lager mit Ad-hominem-Attacken: Man diskreditiert die Person, nicht das Argument. Und paradoxerweise stellt man sich dabei sogar auf die Seite von Maßnahmen, die im Kern autoritär und freiheitsfeindlich sind – also genau das, wogegen man sich ursprünglich positioniert hat.

Die Psychologie dahinter

Was läuft hier ab? Psychologisch lassen sich diese Reaktionen sehr gut erklären – durch eine Kombination aus mehreren tief verankerten Mechanismen:

1. In-Group/Out-Group-Denken

Die Querdenker wurden als „die anderen“ markiert. Damit entstand ein klassischer Fall von sozialer Identität: „Wir“ (die Guten) gegen „sie“ (die Bösen). Sobald eine Gruppe als feindlich wahrgenommen wird, wird alles, was aus dieser Richtung kommt, pauschal abgewertet – unabhängig vom Inhalt. (In-group Bias)

2. Kognitive Dissonanz & Identitätsverteidigung

Wenn Menschen merken, dass ihre früheren Urteile oder Handlungen womöglich falsch waren, erzeugt das inneren Stress – kognitive Dissonanz. Statt diesen Widerspruch offen zu reflektieren, wird er oft durch Verdrängung oder Abwertung gelöst: „Wenn ein Querdenker das sagt, kann es nicht stimmen.“ (Kognitive Dissonanz)

3. Motiviertes Denken (Motivated Reasoning)

Unser Gehirn sucht nicht objektiv nach Wahrheit, sondern nach Bestätigung des eigenen Weltbilds. Deshalb findet man leichter Argumente gegen den „Feind“, auch wenn sie irrational sind – und blendet gleichzeitig gute Argumente aus, nur weil sie von der falschen Seite kommen. (Motivated Reasoning)

4. Reactive Devaluation

Ein Vorschlag wird allein deshalb abgelehnt, weil er vom politischen Gegner kommt. Selbst wenn der Inhalt gut ist, verliert er in den Augen der eigenen Gruppe automatisch an Wert. Dieses Phänomen führt dazu, dass man sogar das Gegenteil von dem verteidigt, wofür man eigentlich steht – einfach nur, weil die „anderen“ dagegen sind. (Reactive Devaluation)

5. Gruppendruck und moralische Überlegenheit

In politisch aufgeladenen Milieus herrscht ein hoher Konformitätsdruck. Wer aus der Reihe tanzt, riskiert soziale Ausgrenzung. Gleichzeitig verleitet das Gefühl moralischer Überlegenheit („Ich bin Antifaschist*in“) dazu, härter, abwertender oder unsachlicher aufzutreten – weil man sich selbst auf der richtigen Seite der Geschichte wähnt. (Gruppendruck)

Es ist kein Widerspruch – sondern ein psychologisches Schutzsystem

Was von außen wie ein Widerspruch aussieht, ist in Wahrheit ein tief verwurzeltes psychologisches Selbstschutzsystem. Es schützt Identität, Selbstwert und Gruppenzugehörigkeit – auf Kosten von Offenheit und Differenzierung.

Wenn wir gesellschaftlich wieder ins Gespräch kommen wollen, müssen wir diese Muster verstehen und durchbrechen. Das geht nur, wenn wir nicht reflexhaft auf Etiketten reagieren, sondern wieder den Mut entwickeln, dem Argument zuzuhören – egal, von wem es kommt.

Was wir in sozialen Netzwerken besser machen könnten – und warum das so schwer ist

Gerade in sozialen Medien verstärken sich psychologische Verzerrungen besonders stark – durch Algorithmen, Zuschreibungen, Gruppenbildung und die Öffentlichkeit des Raumes. Dennoch gibt es Wege, wie wir wieder mehr Dialog und weniger Abwehr ermöglichen könnten. Einige Ansätze, die theoretisch hilfreich wären – auch wenn sie praktisch viel Fingerspitzengefühl und Selbstbeherrschung erfordern:

1. Gemeinsame Werte betonen

Statt sich gegenseitig mit Labels wie „rechts“, „woke“ oder „Schwurbler“ zu belegen, wäre es hilfreich, den Fokus auf das zu richten, was viele verbindet: etwa Grundrechte, Demokratie, Menschenwürde, Frieden oder ein funktionierender liberaler Rechtsstaat. Wer gemeinsame Werte betont, reduziert die Lagerlogik – und erhöht die Chance, dass Argumente überhaupt gehört werden.

2. Gesichtswahrende Formulierungen wählen

Niemand gibt in sozialen Medien gerne öffentlich einen Irrtum zu. Wer mit Sätzen wie „Du lagst falsch“ oder „Das war doch total daneben“ reagiert, löst fast immer Abwehr aus. Besser ist es, Umdeutungen zu ermöglichen, zum Beispiel mit:

„Ich fand das damals auch plausibel – inzwischen sehe ich das etwas anders.“

oder:

„Es gibt ja mittlerweile neue Informationen, die man damals noch nicht hatte.“

Solche Sätze erlauben es anderen, ihre Haltung zu verändern, ohne ihr Gesicht zu verlieren.

3. Austausch auf Augenhöhe ermöglichen

Öffentliche Kommentarspalten mit Dutzenden oder Hunderten Mitlesenden sind kein guter Ort für differenzierte Gespräche. Wer wirklich ins Gespräch kommen will, sollte kleinere, private Räume nutzen: Direktnachrichten, persönliche Treffen, kleine Gesprächskreise. Ohne Publikum ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der andere zuhört, sich öffnet – und vielleicht auch seine Position überdenkt. Das ist die Idee, die hinter dem Projekt „Freiheit beginnt mit Nein“ steckt.

4. Argumente vom Absender trennen (Decoupling)

Statt sich zu fragen, wer etwas gesagt hat – etwa „Ist das nicht dieser „Antifaschist“?“ – ist es hilfreicher, zunächst zu prüfen, was gesagt wurde: Ist das Argument nachvollziehbar, logisch, überprüfbar? Erst danach sollte man über politische Einordnungen sprechen. Diese Reihenfolge schützt vor vorschnellen Abwertungen und öffnet den Raum für inhaltliche Auseinandersetzung.

5. Die eigene Position distanziert einführen

Wenn man seine Meinung nicht als absolute Wahrheit präsentiert, sondern als Perspektive oder Frage formuliert, erleichtert das die Aufnahme durch andere. Beispielsweise:

„Ich bin mir da selbst unsicher, aber ich finde folgende Sichtweise interessant …“

oder:

„Was haltet ihr von diesem Argument? Ich bin gespannt auf andere Gedanken dazu.“

Solche Sätze mindern den Druck und machen Gespräche weniger konfrontativ – besonders in digitalen Räumen.

Das Projekt „Freiheit beginnt mit Nein“ setzt exakt an dieser Stelle an. Ich glaube fest daran, dass wir als Gesellschaft Strukturen finden können, die ein besseres und demokratischeres Miteinander ermöglichen. Aktuell entscheidet eine sich selbst bildende politische Herrschaftsgruppe – ohne jegliche Kontrollmöglichkeit durch die Bevölkerung – über alle die Gesellschaft betreffenden Fragen. Die Menschen werden nicht gehört und teilen sich in sich gegenseitig ablehnende politische Lager auf. Diesen Strukturen können wir eine echte Demokratie mit Entscheidungswegen von unten nach oben und Schaffung von Akzeptanz statt Mehrheitsentscheidungen entgegensetzen.

Unterstütze mich und mein Team auf dem Weg, unsere politischen Strukturen zu demokratisieren. Denn Freiheit beginnt mit Nein – und wächst mit selbstbestimmtem Handeln:

Schenkung

IBAN: DE24 1101 0101 5005 4184 08

Verwendungszweck: Freiheit beginnt mit Nein

Partner

Kopp statt Amazon!

Einfach den Link als Lesezeichen hinterlegen, und in Zukunft für Eigenbedarf oder Geschenke erst einmal hier nachschauen und bestellen anstatt bei Amazon, temu, shein und Co.

Neueste Informationen auf

Telegram: t.me/ra_ludwig

X: x.com/ralfludwigquer1

Wer mehr lesen möchte, wie eine solche Demokratisierung aussehen kann:

Demokratie-Tour 2024

Die Bundesländer Sachsen, Brandenburg und Thüringen stehen stellvertretend für die Mögichkeiten, die wir haben, die Verfassungen der Bundesländer zu demokratisieren.

Aktuell planen wir ab Mai 2025 die Demokratie-Tour 2025. Die Tour 2024 musste ich leider krankheitsbedingt unterbrechen.

Pingback: "Impfen macht frei" - Teil 3 - Kanzlei Ralf Ludwig

Die Kommentare sind geschlossen.